国立能楽堂の令和6年度「調査・研究」の一環として復元されることになった「茶納戸段毘沙門亀甲繋獅子丸模様厚板*」。2024年の春、東京・千駄ヶ谷の国立能楽堂にて関係者による調査が行われた後、京都・西陣の佐々木能衣装で制作されてきた。約半年間の制作期間を経て、同年12月末に完成。新しくよみがえった厚板が国立能楽堂に届けられた。

厚板はどのように作られたのか。佐々木能衣装の現場から折々に届く制作報告を元にその仕事の詳細を紹介する。能装束の制作の様子は、外部者が直に目にする機会が少なく、また現場の制作者も細部については積極的に発信してこなかったため、筆者も知らないことが多かった。「こんなに手間がかかっていたのか」と改めてその緻密さに驚いた。専門的な解説が続くことになるが、この仕事を知ると能装束を見る眼がぐんと豊かになる。

*小袖の形をした能装束。現在、厚板・唐織は同じ技法で織られており、草花などの柔らかい文様のものを唐織、幾何学文様などの強い文様のものを厚板と呼んでいる。

(国立能楽堂所蔵)

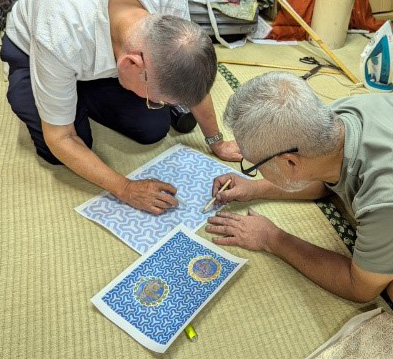

佐々木能衣装の佐々木洋次さん(左)が丹念に分析していく

制作工程のあらまし

能装束の制作というと機で織る工程の印象が強い。だが、実は織るまでの準備にも想像以上に大変な手間と時間がかけられている。図案の作成、糸などの原料の選定と調達、糸を染める、機に糸をかけるなどさまざまな準備が必要である。佐々木能衣装では、いくつかの工程は外注しているが、糸染めや縫製など、ほとんどの工程を工房内で行っている。

設計図を作ることからはじまる

厚板は先に糸を染める「先染」で、織りで模様が表現される。複雑な模様を「織り」で表すためには、織る前に緻密な設計をする必要がある。順を追って、その仕事をみていこう。

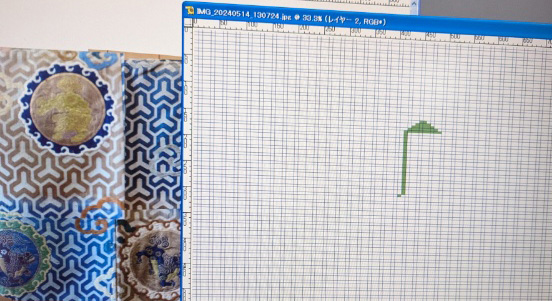

制作を統括する社長の佐々木洋次さんが最初に取り組む作業は、復元する厚板の実寸大の写真データを作ることだ。調査時に撮影した写真データをパソコンに取り込み、画像ソフトを使って切り貼りしながら作成していく。次に復元する厚板のデザイン図の作成にとりかかる。国立能楽堂からは、現代の能楽師が着用できるようにサイズを大きくすること、修繕時に加えたと思われる部分(刺繍)は除くという方針が出されていた。それらの条件を含んで厚板の図案を考えていく。「これがきちんと出来たら、次の作業が楽になります」と、佐々木さん。

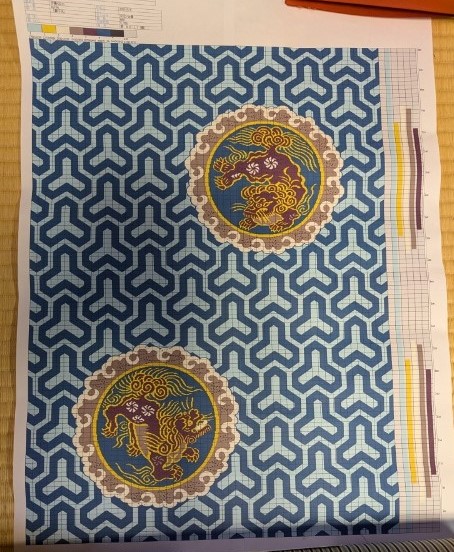

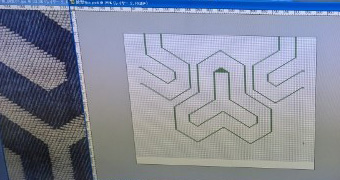

デザイン図が仕上がったら、織物の設計図となる紋図(紋意匠図)にとりかかる。このあたりから専門用語がたくさん出てくるが、知っておくと能装束を見るのが各段におもしろくなるので、辛抱してお付き合いいただきたい。

紋図は方眼紙の四角い小さなマス目を塗りつぶしながら絵を描くモザイク画に似ている。使用する機の経糸と緯糸の比率に合わせた方眼に、設計図に近い形になるようにひとつずつマス目を埋めながら毘沙門亀甲の形を作っていく。この紋図に基づいて、ジャカード機に指令を出す紋紙が彫られる。紋図の作成は主に外部の職人(紋屋)が担うが、要所となる部分は佐々木さんが手がけるなど共同で行っていく。

*染織の世界では、縦に使う糸を経糸、横に使う糸を緯糸(ぬき)と表記する。

(「茶納戸段毘沙門亀甲繋獅子丸模様厚板」の部分)

【解説】ジャカード機とは、フランスのジョセフ・マリー・シャルル・ジャカードが1801年に考案した織機のこと。ジャカード機では、織物の模様の情報を記録した紋紙が織物の経糸の上げ下げを制御する。別のパターンの紋紙をセットすれば、違うデザインの織物が織れる画期的なしくみ。この発明以前は、複雑な模様を織るためには織機の上に人がのぼって経糸を持ち上げながら制作していたという。

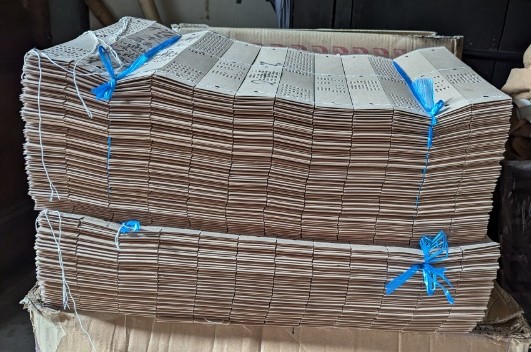

紋図ができあがったら外部の職人(紋屋)に渡し、紋紙を作ってもらう。紋紙は厚紙でできた短冊状のカードで、穴が空けられている。その穴が文様の情報を伝える役割をしており、織機は紋紙の穴の情報を読み取ることで経糸を引き上げ、それによって文様が織り上がっていく。この紋紙がどんな風に手織りの機にセットされるのかは、のちほど紹介する。