能楽への理解が深く高い技術をもつ、佐々木能衣装

このたびの復元を任されたのは、京都・西陣の地で能装束を制作している佐々木能衣装だ。

佐々木能衣装の創業は、1897(明治30)年。現在の社長は選定保存技術「能装束製作」の保持者にも選定されている佐々木洋次さんだ。かつて京都には「御寮織物司」という役職があり、その流れを引く「唐織屋 俵屋」で、佐々木さんの曾祖父が修業し独立したのが始まり。以来、佐々木家の人によって、貴重な技が伝承されてきた。佐々木さんは4代目にあたり、制作のすべてを統括するプロデューサー的な役割をしながら、デザインや染め、ときには織るなど現場の仕事も手がけている。

佐々木能衣装は、機を織る人は20代から80代の5人、縫製や事務方も含めると10人あまりの体制で、装束のほか「作り物」と呼ばれる舞台装置につける引回シという幕など、能の上演に関わる様々なものを年間約200点制作している。

復元作業は、調査からはじまる

制作に先立って、国立能楽堂で復元する厚板の調査が行われた。復元を行う際は、制作者の手元に装束を預ける場合が多いが、資料として貴重であるため装束は外部への貸し出しが難しい。このため制作期日である2025年1月末までの間に、佐々木さんが実物を見る機会はこのとき1度だけだという。いったい、どのような調査が行われるのか。私たち取材班も、ドキドキしながら同行した。

復元する厚板は、衣桁にかけて国立能楽堂内の稽古部屋に飾られていた。直接見るとガラス越しでは感じられない、モノとしての迫力が伝わってくる。図録などの資料では装束の後ろ側を撮影した写真が掲載されることが多いが、襟や衽が見える前も重要。佐々木さんは、離れたり近づいたりしながらじっくり観察し、全体の雰囲気を目に焼き付けているようだった。そして、衣桁からはずして毛氈の上に平置きし、さらに細かな観察にうつっていく。

佐々木さんの調査の様子を紹介する前に、まず厚板がどのように作られているのかを簡単に説明する。厚板の生地は、土台の生地と刺繍のように見える模様の層を同時に織り進めながら作られていく。織物の土台となる部分を「地組織」という。厚板の場合は、織りの種類でいうと綾織物。これに模様になる部分だけ別の色糸、専門用語で絵緯をのせるようにして織り込んでいく。絵緯は模様部分のみを往復するため刺繍のような風合いになるが、あくまでも織りの手法で表現される。初めて厚板や唐織(厚板と同じような手法で作られる)を見た人からは「これが、刺繍でないのが信じられない…」という声をよく聞くが、まさに最高峰の染織技術のなせる技である。

調査が始まると、佐々木さんはまず地組織を確認する。さきほども述べたように厚板は綾織という織り方になるが、綾織にも種類がある。通常、厚板では六枚綾か三枚綾で、このたび復元する厚板は六枚綾であることがわかった。

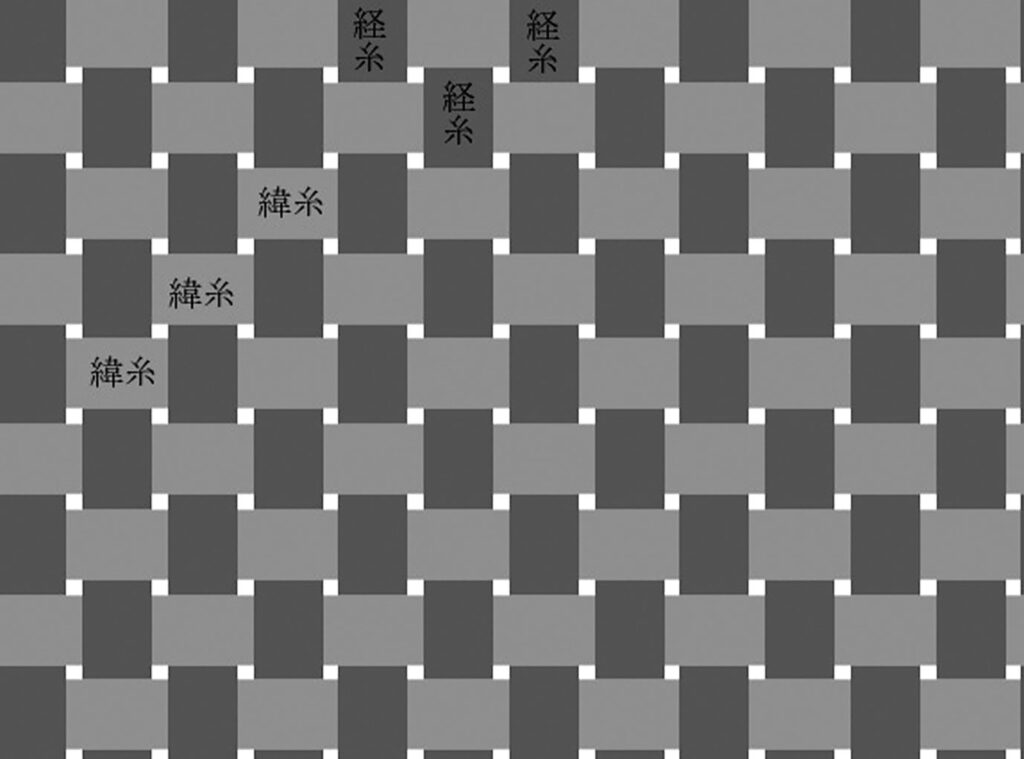

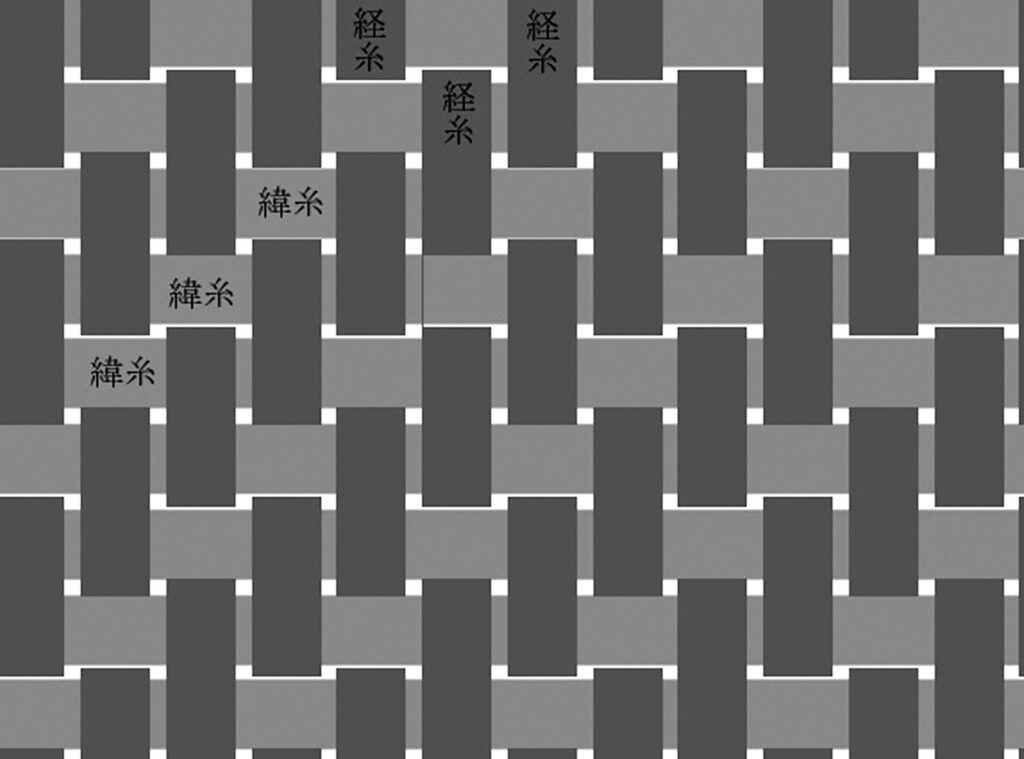

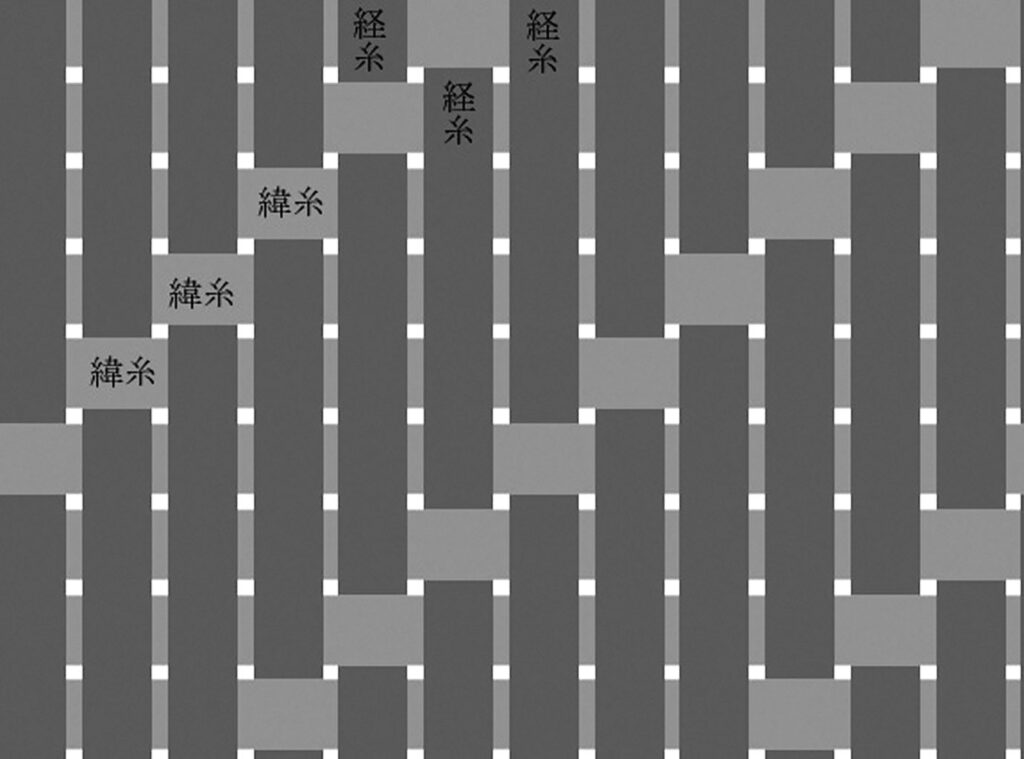

以上3図は『能装束精解—製作の現場から』佐々木洋次著(檜書店刊)より引用

綾織は洋服のサージという生地と同じで、織物の組織が斜めに続いていく織り方。少し専門的になるが、たとえばオーソドックスな平織りの場合は、経糸と緯糸が1本対1本で互いの糸の下を潜って織っていくが、六枚綾の場合は、経糸六本に対して緯糸1本の割合で糸の下を潜っていく。

*染織の世界では、縦に使う糸を経糸、横に使う糸を緯糸と表記する。

複雑な模様を織り出す厚板を作るにあたっては、最初の織りの計画が非常に重要になる。糸の設計をするために、1寸(=3.03センチ*)の幅に何本の経糸があるかを専用のルーペで測る。位置を変えて何カ所か測ってみると、どこもだいたい88本。「均等に織られている」ということは「つまりこの装束を織った人の技術が高いということだ」と佐々木さんは言う。佐々木さんを通訳として、この装束が昔の職人の仕事ぶりを語り始めたように感じた。

次に、地組織で表現される「毘沙門亀甲」の1パターンの長さを測る。和裁の世界で使われる鯨尺のメジャーを使って調べると、2寸7分(10.23センチ)だった。

*通常、生地関係は鯨尺(1寸=3.8センチ)が使われるが、ここでは曲尺。