経糸の準備

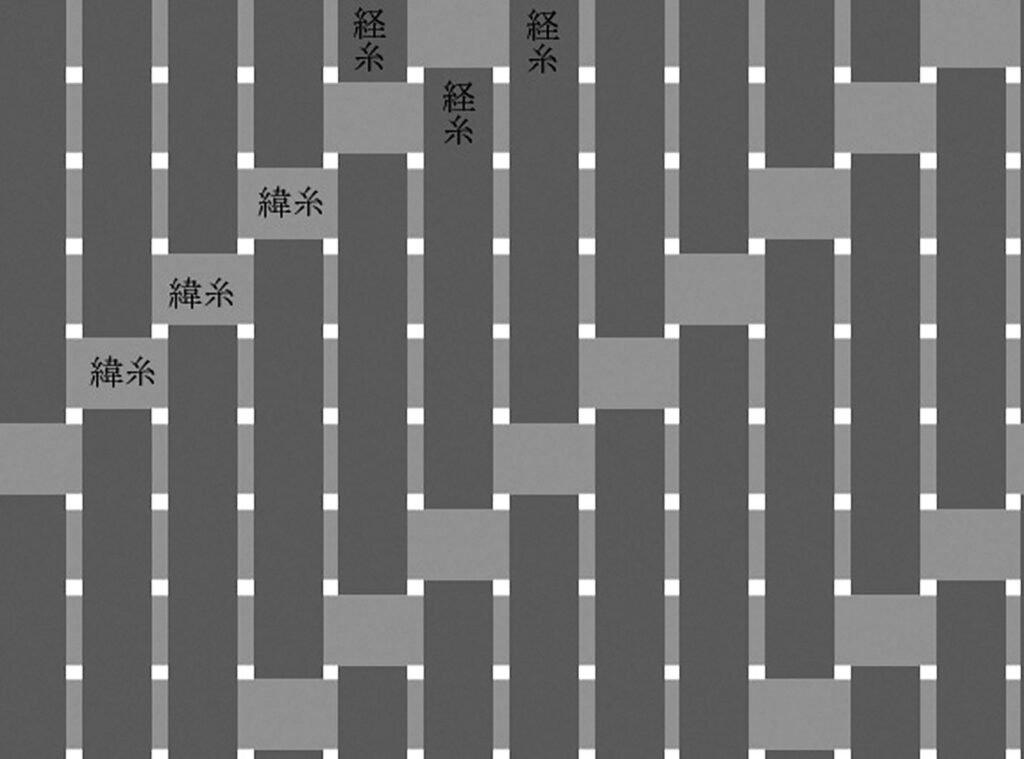

紋図作りと並行して、経糸作りも行われていた。糸の種類によって生地の風合いが変わるため、どのような糸を使うかは重要な判断となる。これまでの経験値に基づいて佐々木さんが選定するが、このたびは地組織が六枚綾で糸を浮かせる部分が多いため、こしのある糸を選んだという。経糸の数は標準よりも少し多めの2700本とのこと。

【洗い】糸が届くと、まず糸についている撚糸油を薬品で落とす「洗い」という作業を行う。このたびのように小ロットの場合は、外注せずに佐々木能衣装の中庭で行う。

【糸繰と整経】洗い終わった糸を五光という器具にかけて、糸枠に巻き取っていく作業を「糸繰」という。佐々木能衣装で行われる作業のなかで、唯一電力が使われている工程。織る人とは別に、経糸と緯糸の準備を専門で行う人がいる(現場の人たちは「糸のお世話をする人」という言い方をしている)。

次に、経糸を織機にかける準備作業の「整経」にとりかかる。このあたりは実際に見ないとわかりづらいが、簡単に説明してみる。

整経とは、経糸を所要の糸数と長さに整理する準備工程。経台と呼ばれる木製の台を使って行う。この台の両端には複数の杭がついており、糸枠から糸を引き出しながらこの杭に引っかけ、杭と杭の間を何度も往復しながら所要の長さになるまで作業を行っていく。杭のあるところで整えた糸の配列が乱れないように1本ずつ交差させていくが、これを「あぜをとる」と言う。ちなみに、西陣地区では電力を用いるドラム整経機を使った整経が主流で、手作業で整経を行う「手経」を行っているのは佐々木能衣装のみという。

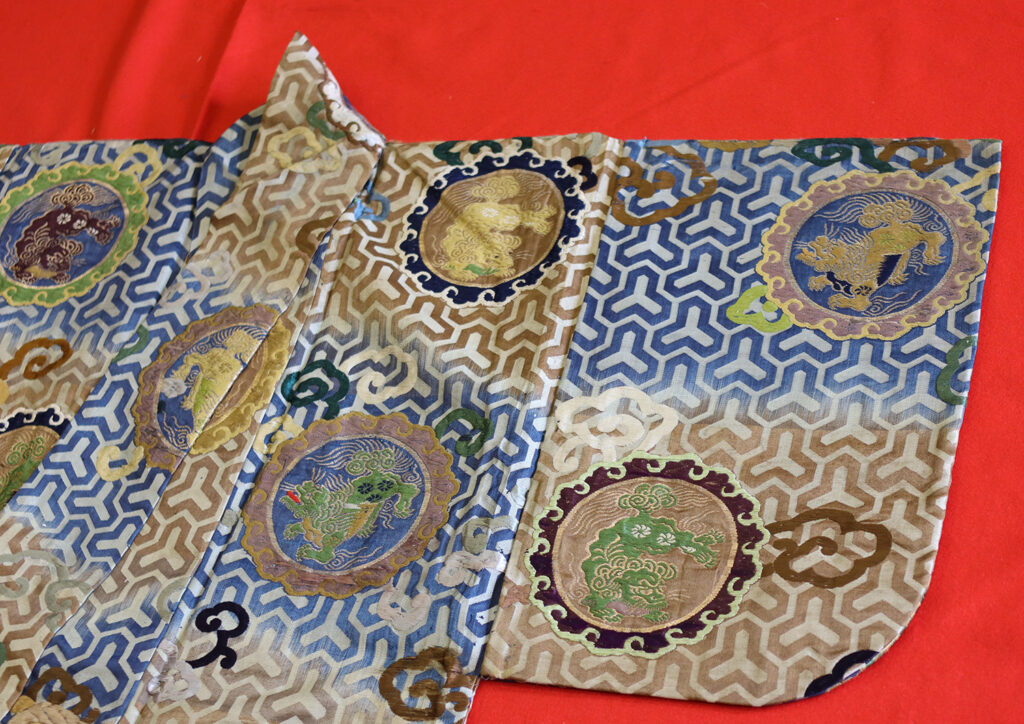

【経糸を染める】このたび復元する厚板は、地色が茶色と納戸色の段になっている。つまり経糸をあらかじめ段の寸法に染め分けておく必要がある。この作業を「締切」という。染めは2回に分けて行い、まず薄い色の茶から染める。

段染めの装束は舞台でよく目にするが、実はこうした手間がかかっている。

緯糸の準備

これも染織の専門用語になるが、織物の文様を刺繍のように浮かせて織り出す緯糸のことを絵緯という。このたびは10色の絵緯が必要となる。経糸同様に佐々木能衣装の中庭で、佐々木さんが1色ずつ手作業で染める。

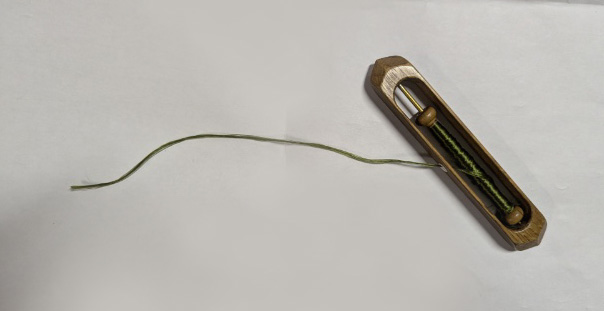

染め上がった絵緯(緯糸)は、経糸と同様に五光という機械にかけて小さい糸枠に巻き取る。さらに糸車を使って糸枠から管と呼ばれる小さな棒に糸を巻き取り、これを杼*にセットする。余談になるが、管に巻く糸車での作業では、大きな音を立てながら同じ作業を繰り返すため、とりとめのないことをくどくどと言うことを「管を巻く」というようになったそうだ。

*杼 …織機用具のひとつ。管に巻いた緯糸を杼に装着し、経糸の開口部に緯糸を通す際に用いる。