織りの作業の前準備

糸も染まり、そろそろ織りはじめたいところだが、まだまだ準備しなくてはならない仕事がある。経糸を織機にセットする、という作業なのだが、これがそう簡単ではないのだ。

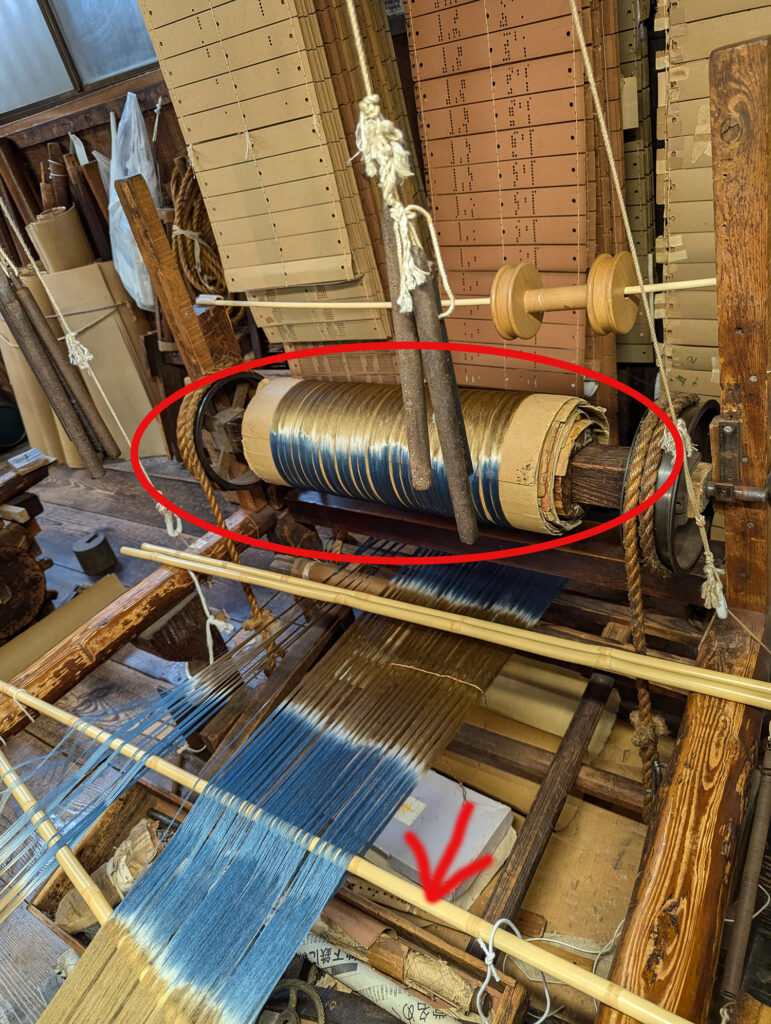

【経巻】経糸を織機にセットするための準備段階を経巻と呼ぶ。織物の糸の動きをざっと説明すると、織機の奥のほうから経糸が手前に移動してきて、織り手が緯糸を織り込むことで平面の生地になっていく。つまり織機の奥にまず経糸をセットしなければならない。経糸は千切という太い円筒に織幅に見合うように広げて巻き付けられる(4人がかりで1時間くらいかかる)。

【経繋】織機での作業では、ひとつの生地を織り終えて別の生地を織り始めるとき、新旧の経糸を1本ずつ連結する作業が必要になってくる。これを「経繋」という。

現在は、経繋機なる器具があるのでそれを使っているが、20年前までは人の手で1本ずつつないでいたそうだ。このたびの経糸は2700本とさきほど書いたが、実は2本どり。つまり5400本ある(これに生地の両端の耳と呼ばれる部分の糸もプラスされる)。

「寸法通りに染めて、きっちり機にセットすることが重要」だと佐々木さんは言う。少しでもずれると柄が崩れてしまうため、神経を使いながら作業を進めていかなくてはならない。

【紋紙をジャカードに設置する】先に紹介した紋紙(2765枚)は、両端に針をさして織機にかけられるように準備し、織機の上部にあるジャカードにセットする。経繋から紋紙をセットするまでの作業に、約2日間を要する。

織りの作業

こうして、ようやく織りの作業に入る。織り手は、40代の筒井謙丞さん。20代で佐々木能衣装に入り、織り手の中堅として多くの能装束を手がけ、技を極めている。厚板は、袖、身頃、襟と衽をそれぞれパーツごとに分けて織っていく。1日に織り進む長さは約1尺5寸(56.7センチ)。たとえば袖についていうと、3日間で袖を1枚織り上げるというペースになる。10月ごろから織り始め、約1ヶ月で織り上げた。