金色の正体

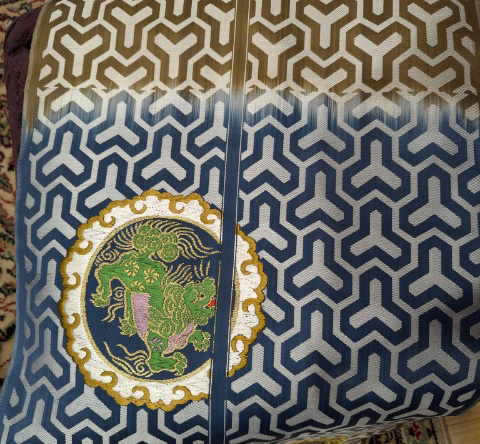

このたびの厚板もそうだが、能装束には金色が効果的に使われている。これは糸のように見えるかもしれないが、実は糸ではなく極細の短冊状の「平金箔(あるいは引箔、平箔)」と呼ばれるものだ。平金箔は三椏紙に漆で金箔を貼ったものを裁断するが、その巾は制作する能装束の種類によって異なる。金糸は芯となる糸に金箔を巻き付けているため織り込むと厚みが出てしまうが、平金箔は薄いため厚みが出ないというメリットがある。

平金箔は、手あるいは専用のへらを使用して緯糸として織り込んでいく。へらの端は、かぎ編み針のように切れ込みがあり、これに平金箔をひっかけて経糸の間に引き込むようにするのだが、見ていると一瞬の早業。細く薄い平金箔が実によくいうことをきいて、裏返ることなくきれいにおさまっていく。

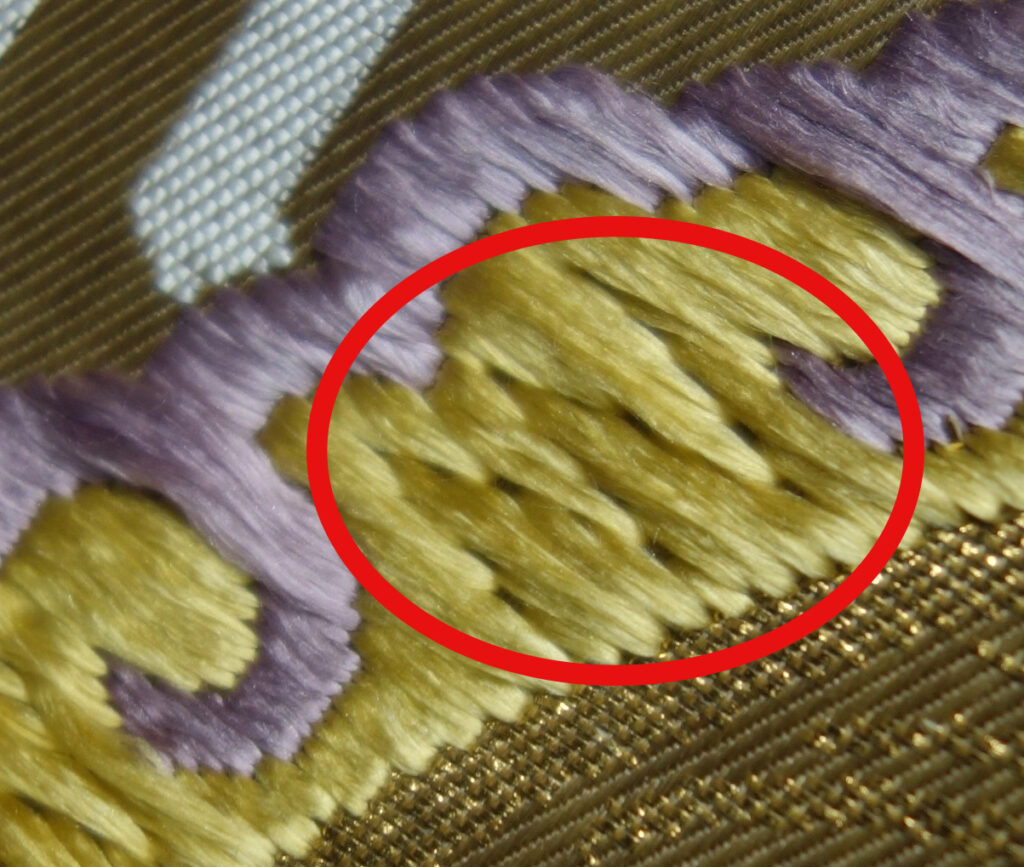

細部にも優れた技術がちりばめられている。獅子の模様を織る際は、絵緯が長く浮く箇所があるが、その糸をほつれにくくするため、押さえるように織るしかけがあるのだ。これを「はりとじ」という。織り上がった後に、針と糸で刺繍のように押さえるという方法もあるだろうが、織り進む過程で自動的に留めるように設計されている。

反物が織り上がる

裁断と縫製

できあがった生地は、寸法通りに織り上がっているか、茶と納戸色の段の位置がずれていないかなどを佐々木さんが確認してから裁断の作業に入る。表地はパーツごとに織るため、ハサミを入れる箇所は意外と少ない。

裁断が終わると仕立ての作業に入る。洋裁とは異なり、型紙は用いない。縫う箇所にはへらを使って印をつけ、手縫いで仕立てていく。