完成

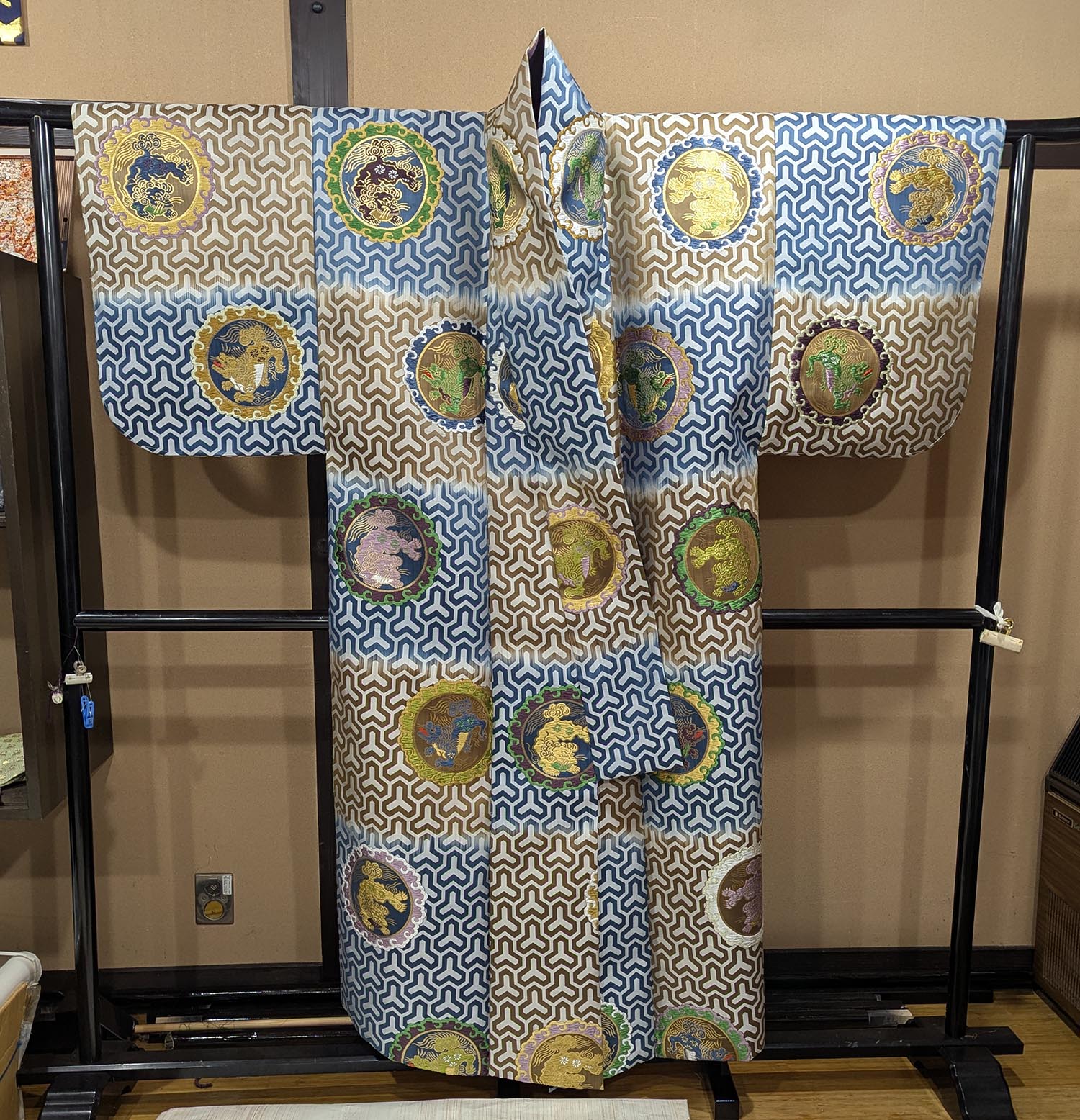

このように多くの工程を経て、令和の「茶納戸段毘沙門亀甲繋獅子丸模様厚板」は完成し、国立能楽堂に納品された。

後日、私たち取材班も復元ほやほやの厚板を国立能楽堂で見せてもらった。確かに同じ図柄の厚板だが色もクリアになり、また修復時に加えられた刺繍が取り除かれたことで、この厚板がもつ本来のすっきりとした美しさがよみがえったように見えた。

制作を指揮した佐々木洋次さんと、依頼した独立行政法人 日本芸術文化振興会 国立能楽堂副部長の諸貫洋次さん、ふたりの洋次さんに復元を終えた感想をうかがった。

佐々木洋次さんのコメント

——これまでもさまざまな復元を手がけてこられていますが、このたびの厚板の制作はいかがでしたか。

江戸時代に作られた能装束は、手の込んだ素晴らしいものが多いのですが、この厚板も凝った柄で、大変やりがいのある仕事でした。獅子の柄は、口の形が開いて舌が見えている「阿」と、閉じている「吽」の阿吽で1組の図案があり、それを反転させた図案が1組、合計4種類の獅子のパターンがありました。獅子の柄は複雑な形をしていて調査時に撮影した写真だけでは判別しにくいところもあり、正確な形をとるために少し苦労もありました。

——今回の復元は、元になる厚板が貴重な資料であるため佐々木能衣装に預けられない状況で行われました。元になる装束を直接ご覧になったのが1回だけなのに、こんな風にきちっと復元ができることに本当に驚きました。

獅子丸の図案はあちこちにちりばめられていますが、ひとつずつ色みが違っていて凝っていますね。そして地紋の毘沙門亀甲も強さのなかに独特の美しさがあります。

元の厚板の獅子丸と色みを同じにするために、糸の色や色数も慎重に検討しました。また、地紋となる毘沙門亀甲は幾何学模様なのですが、少しでもミスがあると崩れてしまうんです。正確な形に織り出るよう機の機構を数字的にぴたっと合うように設計しましたし、織り手も丁寧な仕事をしてくれたので、うまくいったと思います。

——国立能楽堂の2025年3月特別企画公演・復曲能〈武文〉で使われる予定です。

この厚板が舞台で使われると、どのようになるのか私も見てみたいです。そして、これは私の個人的な感想ですが、これはおワキにも向いているかなと感じます。これからこの厚板が、舞台でたくさん使われることを願います。

復元を依頼した独立行政法人日本芸術文化振興会国立能楽堂副部長の諸貫洋次さんのコメント

——仕上がった厚板をご覧になって、いかがですか。

佐々木能衣装さんには、復元する装束をお預けできない状態でお仕事をしていただきましたが、こちらの望み通り、正確に美しく仕上げていただき感謝しています。こうしてできあがった厚板をそばで見ると、地紋の毘沙門亀甲も乱れやゆがみなくきれいに織り上げられていますし、獅子の目の黒や舌の赤も鮮やかで、獅子がよりいきいきとして見えます。

——復元の現場をご覧になられたそうですね。

私も秋に佐々木能衣装さんのお仕事場を訪問して、経糸を千切に巻き付ける作業を見せていただきました。1領の厚板を作るには、さまざまな技術と知恵、そして作られる皆様の「よいものを作ろう」という熱意がなくてはできないと感じました。ほとんどが手作業で、こうした技能、技術が現代まで受け継がれているということにも改めて驚かされました。

能〈呉服〉には作り物として機台が出されますが、こうして佐々木能衣装さんの制作現場で本物の織機を見るとまた違った目で楽しめそうです。

——舞台で使われるとどのように見えるのか、楽しみです。

この厚板は、3月28日、29日に上演する復曲能〈武文〉で、後シテ(武文の怨霊)の装束として使用する予定です。半切という袴を付けますので、見える部分は少なくなりますが、そういう目立たないところにまで上質なものを使うのが能楽の装束の特色です。ぜひ、厚板にもご注目いただけましたら幸いです。

復曲能〈武文〉についての檜書店 note もぜひごらんください。

取材後記 復元を追いかけて

このたびは佐々木能衣装の全面協力をいただき、厚板復元の制作工程を細かく追いかけることができた。佐々木洋次さんをはじめ、制作に関わられたみなさまに感謝します。

それにしても、1領の厚板を作るためには、複雑な技術と膨大な手間がかかっていることに本当に驚く。経糸を準備し機にセットするまでの作業などは書いていて頭が痛くなりそうだった。織りという技術で図案を表現するには、刺繍や手描き染めに比べると技術面で大きな制約がある。けれども、その制約があるからこそ生まれる強さ、美しさがあるとも感じた。

復元装束の“初舞台”を見て

復曲能「武文」は物語がセリフでテンポよく展開し、能と芝居が溶け合ったような新鮮な舞台だった。このたび復元を追いかけた厚板(茶納戸段毘沙門亀甲繋獅子丸模様厚板)は、怨霊になった武文(後シテ)が裳着胴というスタイルで着装していたので毘沙門亀甲の地紋、獅子丸の柄がしっかり見えて、すばらしいお披露目の機会になったと思う。新しい装束だが、落ち着いた質感で能の舞台に馴染んでおり、強さとともに品格のある柄ゆきが、武文の性格によく合っていた。

終盤、武文の怨霊を鎮めるために一宮御息所(ツレ)の衣が海に投げ入れられる場面があったが、その衣は前編で紹介した佐々木能衣装復元の白い縫箔(白地御簾牡丹折枝模様縫箔)だった。舞台でひときわ美しく輝いており、1987年の上演時の赤い衣よりも劇的な効果があるように見えた。

能装束はただそこにあるだけでもモノとして美しいが、やはり舞台で使ってこそ魅力が発揮されるということを改めて実感した。佐々木さんは、この厚板はワキ方にも合うのではないかと言われていたが、次はどんな役で舞台に出されるのか、楽しみに待ちたい。(2025.04追加)

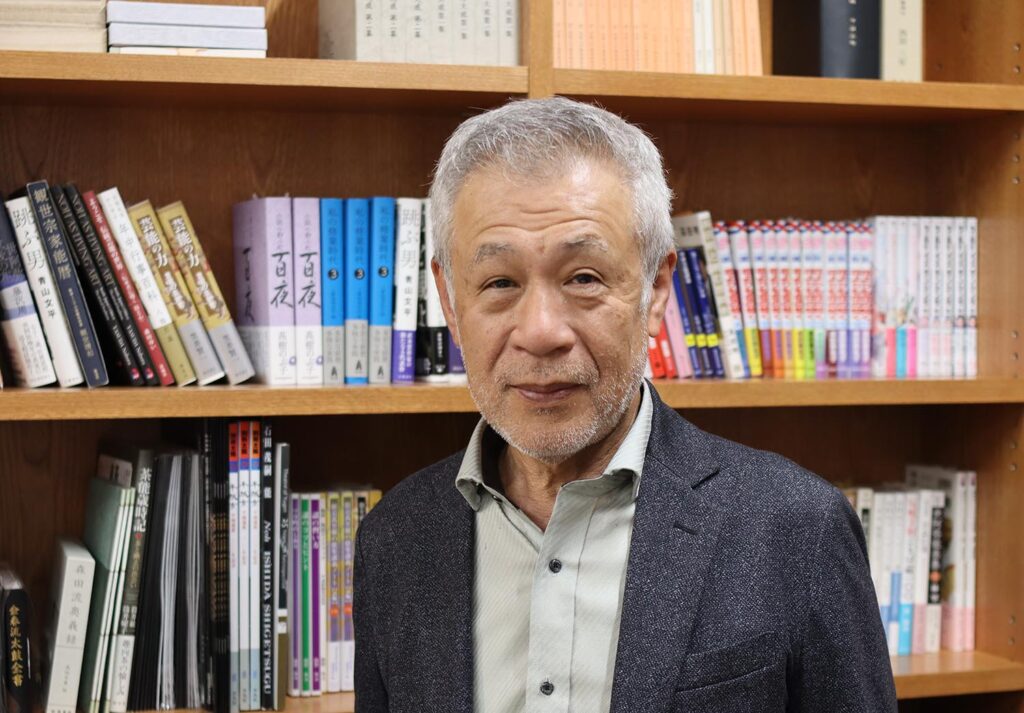

「伝統芸能の道具ラボ」主宰 田村 民子

1969年、広島市生まれ。能楽や歌舞伎、文楽などの伝統芸能の裏方、職方を主な領域に調査や執筆を行う。作れなくなっている道具の復元や調査を行う「伝統芸能の道具ラボ」を主宰。観世流のお稽古歴、7年。

東京新聞などに執筆。