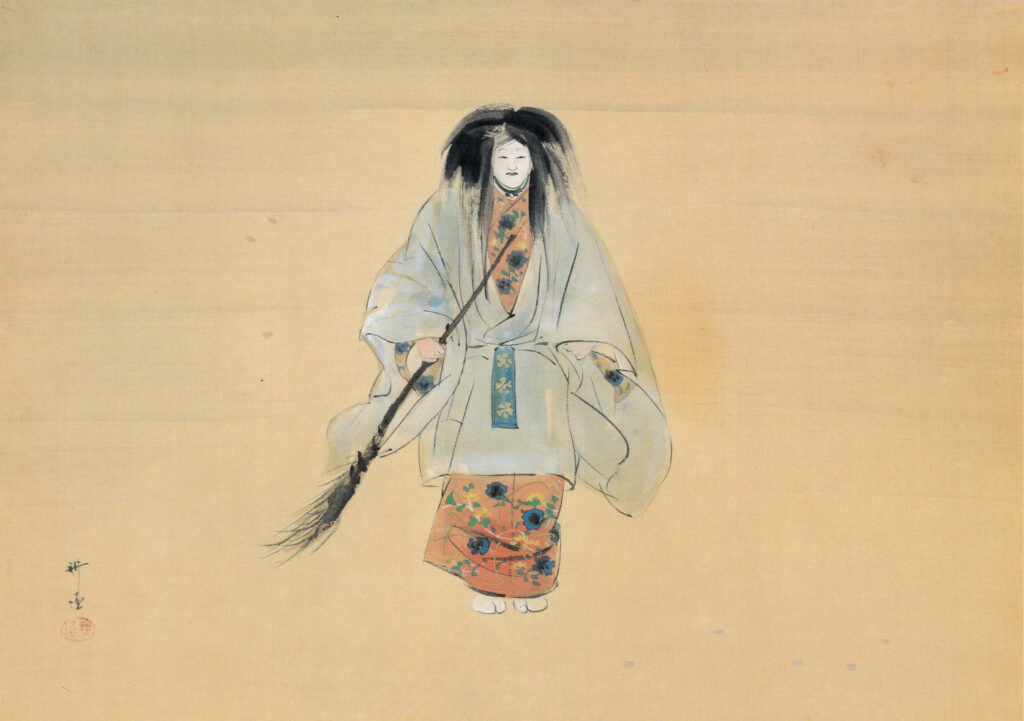

平太の類(2)

―田村―

この曲も純然たる勝修羅ではあるが、内容は一般の修羅物と非常に違っている。まず第一には修羅の苦患という構想が全くない。第二には場所が古戦場でない。第三には前場においては戦いについて一言も語られない。

頃は弥生のなかば、都清水寺の桜は今や満開である。そこへ美しい花守の童子が旅僧の前に現われ、清水寺の縁起を語ったり四囲の名所を教えたりした後に、桜月夜の春興を二人でほしいままにするというのだから、普通の修羅物とは違って花やかな情趣に富んでいる。

前シテが愛らしい童子に化現したのは、田村麿が神にも近い気高い武人だからであって、それだけに曲趣の清らかさを思わねばならない。この童子には田村麿将軍の気品が宿っているべきは、一般の化身の場合と同様である。

後場は、これこそは何の陰影もない智勇兼備の征夷大将軍の戦勝記録であるから、むしろ瑞気をたたえるくらいに颯爽明朗に謡うべきであるが、とかくそれが騒々しく聞えるのはいけない。やはり声調を引きしめて滋味のある謡い口で謡わねばならぬ。