2022年の柏屋

新型コロナウイルスの感染拡大に、社会そして能楽界が翻弄されて2年が過ぎた。2022年1月中旬以降、感染者数のグラフの山はこれまでになく高くなり、2月上旬には東京都の1日の新規感染者数が初めて2万人を超えた。この原稿はその第6波の山が少し下り始めた3月中旬に書いている。

2016年秋に江口裕之さんをたずねてから、5年あまり。東京都東久留米市の住宅街にある江口さんの仕事場を再訪した。外から見ると、普通の一軒家。でも、その中では、芸能の舞台で使われる色とりどりの組紐が日夜、生み出されている。玄関のドアの前に立つと、その熱気に満ちた現場に足を踏み入れる期待で、心が躍る。靴を脱いで和室の仕事場に入ると、江口さんは正座をして待ってくれていた。妻の惠さんがいれてくれた美味しい日本茶をいただきながら、近況をうかがった。

江口さんのお仕事も、コロナ禍で大きな打撃を受けていた。能関連の注文は激減しており、「ある時期は全く止まっていた」という。コロナ禍のはじまりの2020年は、ほぼゼロ。2021年は、単発的な紐の注文がわずかにあった程度で、コロナ前と比べると冬眠しているような状況が続いているようだった。

2021年は文化庁のARTS for the future(AFF)事業の補助金を受けた能楽公演も行われたが、江口さんの話を聞いていると、その恩恵はあまり受けられていないようだった。交付の決定が遅いケースも多かったようで、せっかく注文があっても、スケジュール的に発注から納品までの期間が短く、江口さんのようにオーダーメイドで一から物を作っていく現場では、納品を間に合わせることに大きな負担があった(同じような状況は、能装束の現場でもみられた)。今後のために、こうした道具を作る現場の実態を伝え、制度設計に改善を求める中間支援的な取り組みも必要だと思う。

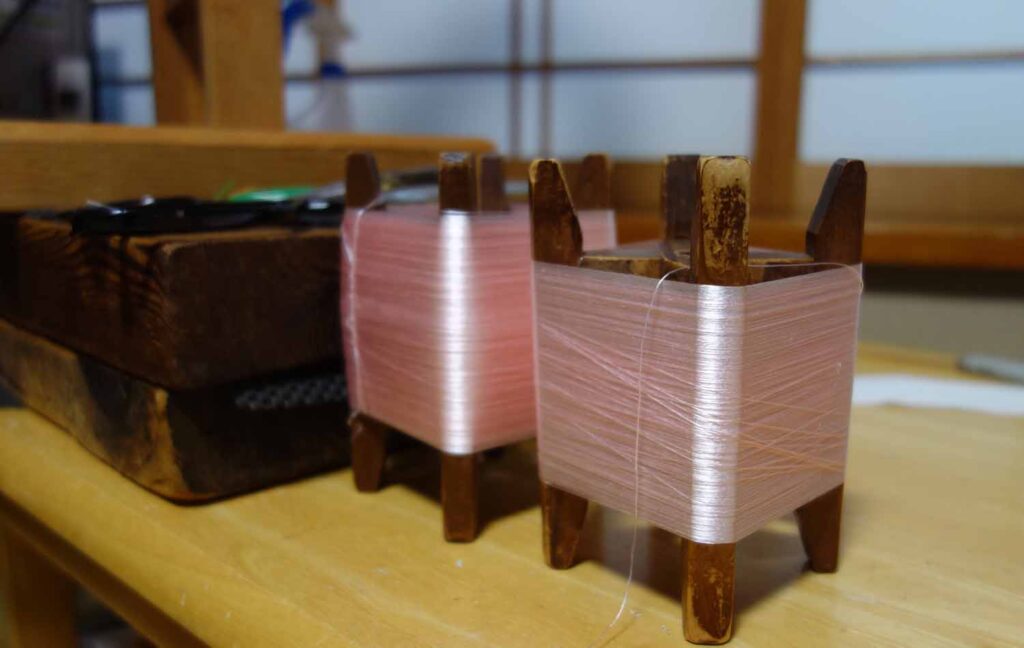

コロナ以前からの課題が、さらに深刻化していると感じたのは、原材料や用具の調達だ。組紐の仕事は、糸の調達、そしてその糸を染めるところからはじまるが、いずれも困難な状態にある。小量の糸を、厳格に指定した色で短期間のうちに染めてくれる技術力の高い外注先は、このコロナ禍で関東圏ではほとんどなくなってしまったという。ここには詳細は記さないが、江口さんは糸染め屋さんが減ってきている背景には設備投資の問題もあること、国産の絹糸の現状が危ういことなど、背景の状況をたくさん教えてくれた。

「昭和の時代までは、材料費や外部の加工賃もそれほど負担なく払える金額だったので、私が作った手組みの紐も、フツウに買える値段でお客様に提供することができました。でも、現在は、そうしたくてもあらゆる面で、できなくなっています」

江口さんのように能や歌舞伎、日本舞踊など、特殊なシーンで使うためのオートクチュールのような1点製作の組紐は、注文のたびに色や形、寸法などが毎回異なる。そういう品物を、丁寧な手組みで作っていくと、当然時間もかかり、それは価格に反映される。同じ組紐でも、機械で大量生産して在庫をたっぷり持ち、ネットのカタログ販売で注文したら翌日に届くという品物とは全く異なる。

「本当に大変なのは、これからだと思います。これまで通り、能楽師の先生が満足されるようないい品質の紐を、提供できるようするには、どうしたらいいか。これからは分業が成り立たなくなる時代になります。外部に頼らず、全行程を自分でできるような体制にして、時間さえもらえたらきちんとした品物をお渡しできるようにしていきたいと思っています。今、そのための用具の準備を進めているところです」

能の舞台の細部を、丁寧なものづくりで支えている人たちの仕事をどう未来につなげていくか。使う人(購入する人)や伝統文化に関心を寄せる私たちも一緒に考えなくてはならない時代になっている。

「伝統芸能の道具ラボ」主宰 田村 民子

1969年、広島市生まれ。能楽や歌舞伎、文楽などの伝統芸能の裏方、職方を主な領域に調査や執筆を行う。作れなくなっている道具の復元や調査を行う「伝統芸能の道具ラボ」を主宰。観世流のお稽古歴、7年。

東京新聞、朝日・論座、朝日小学生新聞などに執筆。