もちやの歴史

もちやの歴史は記録がないため不明な点が多い。佐藤さんが三代目にあたるというので、はじまりは大正か昭和のはじめに遡るのではないかと思われる。

編集部が古い資料を調べたところ、昭和27年の雑誌『観世』に初代もちやの広告が掲載されていた。「袴匠 もちや」という屋号で、千葉県市川市の住所とともに薗部好伸さんの名前が掲載されている。販売所は、豊島区の染井能楽堂、新宿区の矢来能楽堂、文京区の水道橋能楽堂の三ヶ所。あちこちの能楽堂で、袴を注文する人がたくさんいたのだろう。

その後、米沢で織った反物をもちやに卸していた佐藤さんの義父がもちやの仕事と屋号を引き継ぐことになる。そして佐藤さんが代表となり、現在に至る。

「人生なにがあるかわかりませんね(笑)。でも、やってみると袴の世界は、奥深くて面白いです。能楽堂で能を見ていても、ついつい袴にばかり目がいってしまいます。もちやには、能楽の袴づくりのノウハウが集積しています。私も仕事を引き継いで24年経ちました。信頼してご注文いただければ、責任をもっていい袴をお作りします」

佐藤さん自身も、宝生流の故・今井泰男さんのもとで能の稽古を積み、能楽への理解を深めてきたという。

能楽の袴の特徴

日本の伝統文化の世界では、袴は欠かせない。歌舞伎、文楽、郷土芸能など芸能ではもちろん、茶道や剣道、弓道などでも袴をはくが、その素材や仕立てはずいぶん異なる。

ちなみに能狂言の公演では、大口や半切、指貫など袴の形態をしたものがあるが、それらは能装束であるため、製作は能装束専門の業者が行う。

もちやは、ワキ方、囃子方、狂言方すべての紋服の袴を手がけるが、ここではシテ方の「仕舞袴(舞袴)」に絞って、その特徴をみていく。

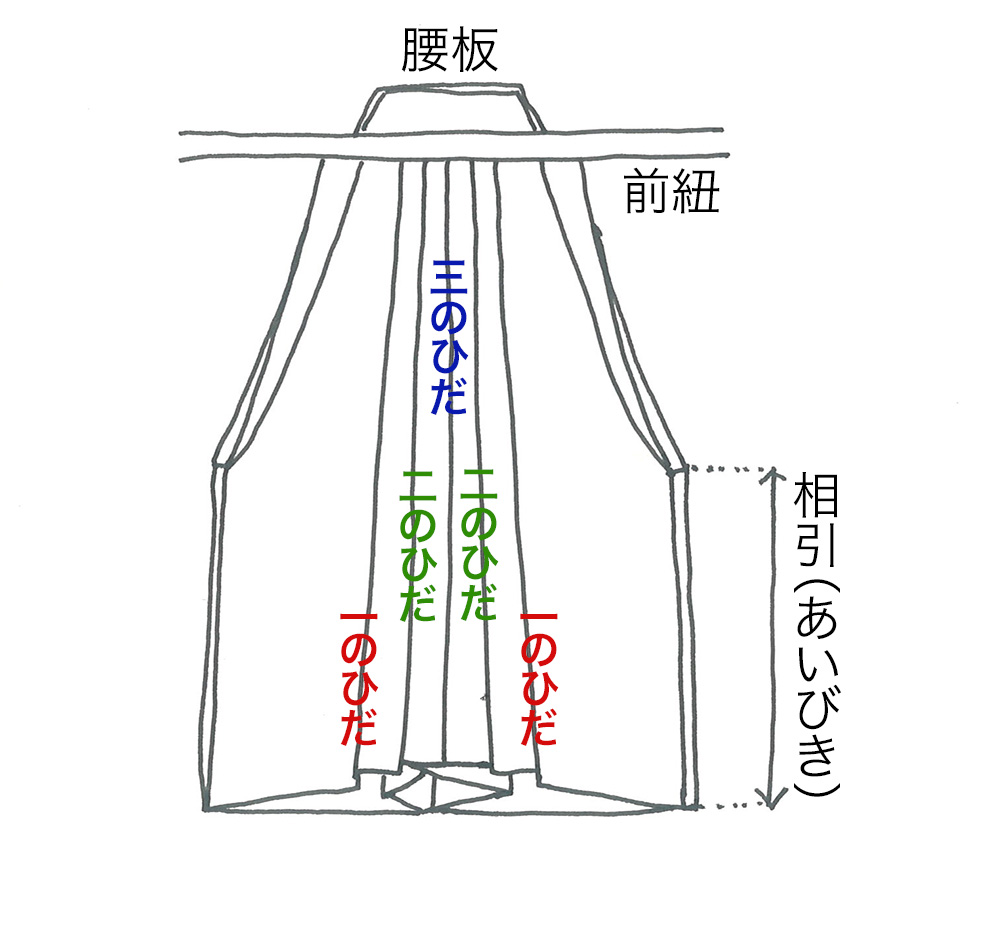

袴の仕立ての形態には、大きく分けてスカート型とキュロット型があるが仕舞袴は後者、つまり両足の間に区切りのマチがある、いわゆる馬乗袴である。たたんだ状態でみると、前面には外側から中央に向かって「一のひだ」2本、「二のひだ」2本、「三のひだ」1本がある。ひだは、どのジャンルの袴にもあり珍しくはないが、仕舞袴では動いたときのひだの開閉の具合がとても重要になってくる。

「動いたときに、ひだがスーッと開くように仕立ててほしい、とおっしゃる先生もいらっしゃいました。パカっと開くのでは駄目なんだと。縫う職人にも、自分が作ったものが舞台で使われているところを見たことがない人もいたので、舞台を見てもらう機会も作りました。研究を重ねながら、よりよい袴づくりを心がけています」

能楽らしい特徴があるのが脇。袴の脇の縫い閉じられた部分を相引というが、その長さが一般のものより短く、腰の脇のアキが大きい。ざっくり言うと、半分近くアキがある。これは能楽では舞台で座った際、袴に手を入れて隠すならわしがあり、袴のアキを大きくすることで手をしまいやすくしたものと思われる。

余談になるが、これよりももっとアキの大きい袴を用いるのは文楽の太夫と三味線弾きの袴で、脇はほとんど空いているような仕立てである。

シテ方五流の仕舞袴の形態は、見所から眺めているとほとんど同じに見えるが、五流全て異なるそうだ。観世流と宝生流は裁断の方法が違うので、裁ち落とした残りの布の形が異なるという。具体的にどこがどう違うのかは、仕立て職人にしか把握できていない点も多いとのこと。このたびは職人への取材にまで至らなかったため、詳細は不明である。

シテ方五流のなかで例外なのが、観世流の梅若会、梅若研能会の「梅若仕立て」だ。脇に近い「一のひだ」は、縫い閉じられるのが普通だが、梅若仕立てはそこを縫わない。「一のひだ」は左右に二つあり、これが開くようになっている。このため仕舞や舞囃子を見ていると、袴のシルエットやひだの動きが他とは異なることが見てとれる。

張りのある布地の秘密

袴の布地の素材は、化繊もあるが基本は絹。生地の種類としては仙台平が多く、一般の着物の布よりも、密度が高く張りがあるのが特徴である。

「経糸の数がふつうの着物の布地よりも、とても多いんです。ふつうの着物は、巾にもよりますが千本から二千本くらい。これに対して袴は四千本、五千本、最も多いものだと七千本くらいあります。機械織りで、経糸に緯糸を勢いよく打ち込むことであの独特の張りとしなやかさをもった布地ができあがります。反物の巾は、一般の着物より広く約40cm。長さは10.5mから11mです」