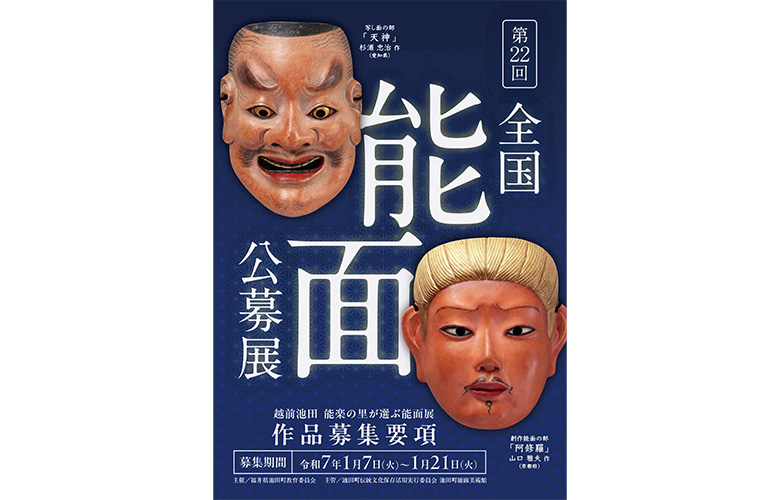

世襲面打ち家のルーツがあるとする越前(福井県池田町)では、能面を打つ人々の交流と研鑽の場となるようにと、平成10年から新作能面の募集を行っている。これまでに全国からのべ6,222名、8,491点の能狂言面の出品があった。… 続きを読む 第22回 全国能面公募展 作品募集

投稿者: Noh+編集部

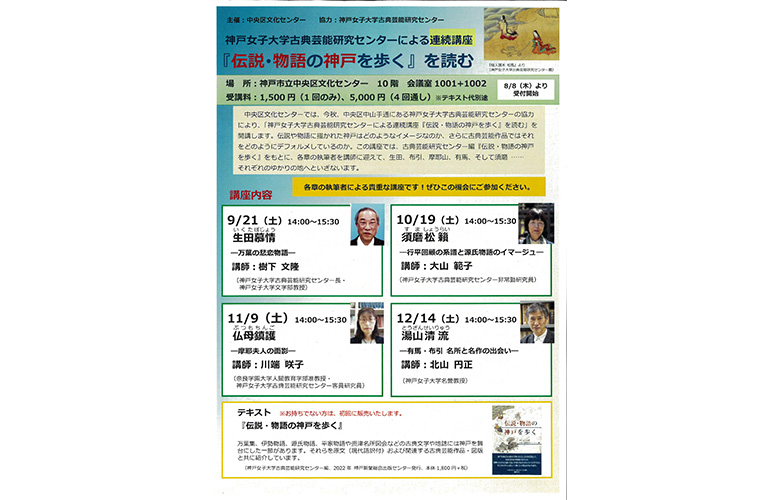

神戸女子大学古典芸能研究センターによる連続講座「『伝説・物語の神戸を歩く』を読む」

神戸市立中央区文化センターでは今秋、神戸女子大学古典芸能研究センターの協力で連続講座を開講する。伝説や物語に描かれた神戸はどのようなイメージなのか、さらに古典芸能ではそれをどのようにデフォルメしているのか。古典芸能研究セ… 続きを読む 神戸女子大学古典芸能研究センターによる連続講座「『伝説・物語の神戸を歩く』を読む」

水俣セミナー 石牟礼道子新作能「不知火」を見る

「水俣」に関連する広範なテーマを読み解くため、多様な講師を招いて20年以上続けられてきた「水俣セミナー」。今回は、水俣病を描いた石牟礼道子の三部作『苦海浄土』をもとにした新作能「不知火(しらぬい)」の映像を鑑賞する。 会… 続きを読む 水俣セミナー 石牟礼道子新作能「不知火」を見る

曲の解釈と謡い方【一、脇能】(4)

―養老― 親孝行の徳によって甘美な泉の水を授けられたという養老の滝に取材し、この滝の実地検分に来た勅使(ちょくし)の前に山神が現われて舞を奏し、泰平(たいへい)の御代(みよ)を讃(たた)えるというのだから、どこか詩趣をお… 続きを読む 曲の解釈と謡い方【一、脇能】(4)

OTABISHO横浜能楽堂「夏休みこども能楽研究所」

横浜みなとみらいランドマークプラザ5FにあるOTABISHO横浜能楽堂では、8月20日(火)〜25日(日)まで、こども向けの体験イベントを実施する。 能・狂言、横浜能楽堂についての疑問・質問に答える「能楽こども相談室」や… 続きを読む OTABISHO横浜能楽堂「夏休みこども能楽研究所」

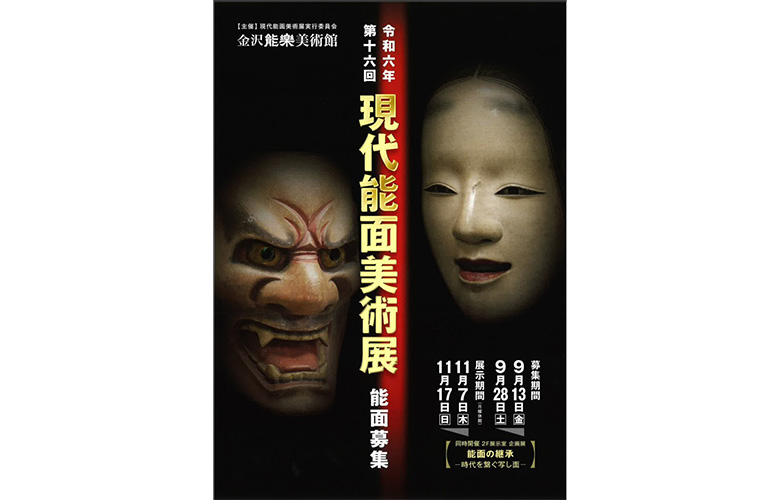

2024年度 第16回 金沢能楽美術館 現代能面美術展〈公募〉-日本人の心の彩を、能面の形にしてみませんか-

金沢能楽美術館では、能・狂言面の新作面を公募する。 【募集面】一人一面 ※新作面 (能面・狂言面は問いません) 【募集期間】令和6年9月13日(金) ~ 9月28日(土) ※受付期間内に必着のこと 【展… 続きを読む 2024年度 第16回 金沢能楽美術館 現代能面美術展〈公募〉-日本人の心の彩を、能面の形にしてみませんか-

NHK放送予定 2024年9月

NHK FM放送〈FM能楽堂〉 木曜日 午前11時〜11時50分 9月5日 内容 演者 (観)殺生石 観世喜正 ご案内 高桑いづみ 9月12日 内容 演者 (宝)紅葉狩 小倉健太郎 ご案内 高桑いづみ 9月19日 内容… 続きを読む NHK放送予定 2024年9月

曲の解釈と謡い方【一、脇能】(3)

神舞の類 ―高砂― かようにこの曲は神能としては珍らしい詩趣があるが、曲趣の核心はむろんそこに発せられる瑞気と神々しさにある。そうした趣を表現するには、謡も決して重っくれず、しかもまた軽々しくなく、爽やかに雄健(ゆうけん… 続きを読む 曲の解釈と謡い方【一、脇能】(3)

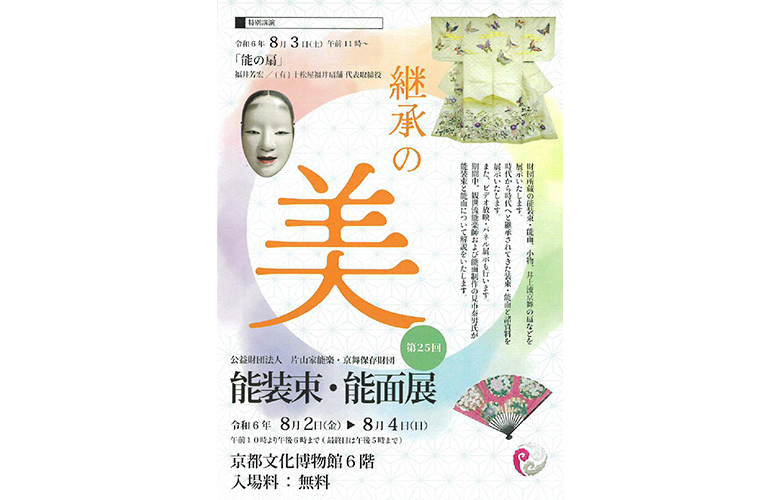

片山家能楽・京舞保存財団「能装束・能面展 継承の美」

京都文化博物館では、公益財団法人 片山家能楽・京舞保存財団の「能装束・能面展 継承の美」を3日間開催する。同財団所蔵の能装束や能面、小物、井上流京舞の扇などを展示する。またビデオ放映、パネル展示もあり、期間中は観世流能楽… 続きを読む 片山家能楽・京舞保存財団「能装束・能面展 継承の美」

「流儀横断講座 シテ方五流儀の能楽師によるトークと実演」アーカイブ配信

7月24日(水)、国立能楽堂大講義室で「流儀横断講座『羽衣』シテ方五流儀の能楽師によるトークと実演」が行われた。 本講座は進行役の中村昌弘師(金春流)、武田宗典師(観世流)、髙橋憲正師(宝生流)、宇髙竜成師(金剛流)、大… 続きを読む 「流儀横断講座 シテ方五流儀の能楽師によるトークと実演」アーカイブ配信